手をあげたら保健室に~質問が聴こえないということ

沈黙の音の中で、私はサイボーグになろうと思った。#4

正直に言うと、ここまでのことはほとんど私の記憶にはない。母からの伝聞がほとんどだった。

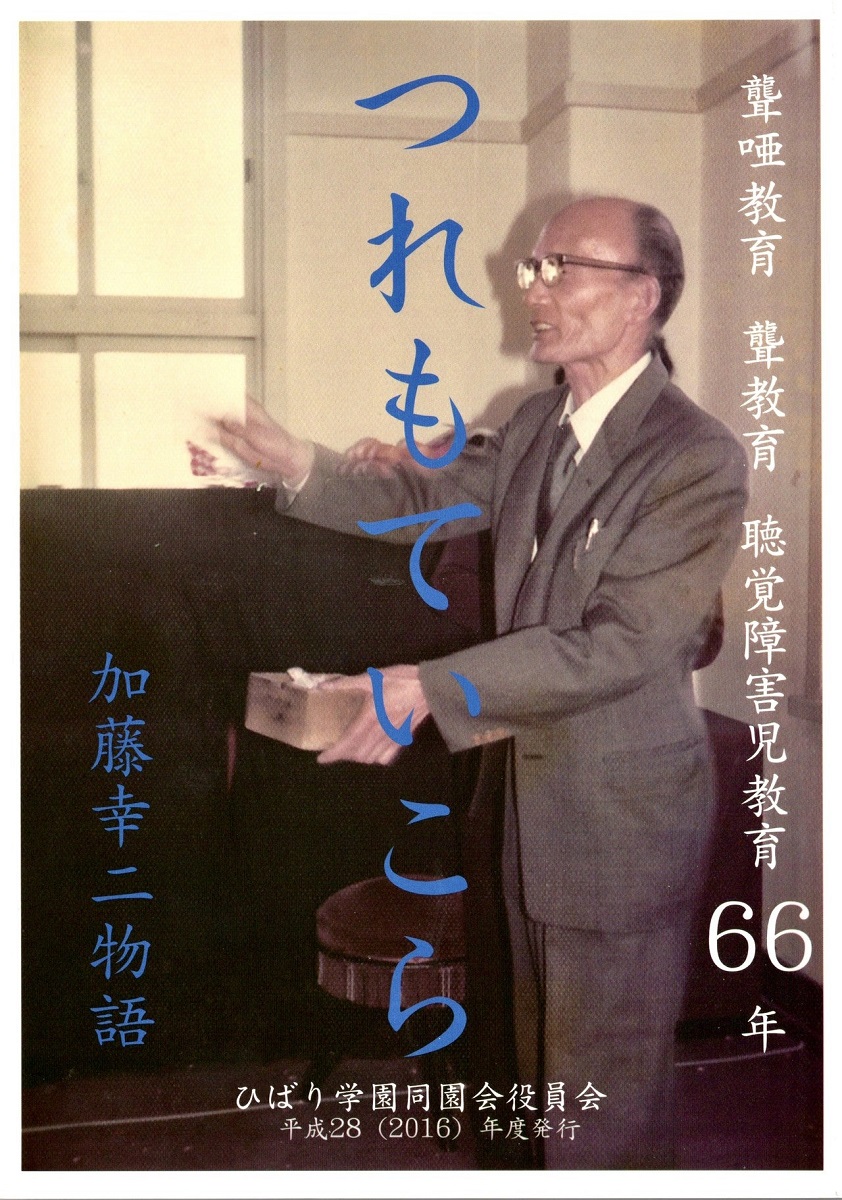

それに加えて、ひばり学園同園会が発行した『聾唖教育 聾教育 聴覚障害児教育66年 つれもていこら 加藤幸二物語』を読んで当時の答え合わせをした程度。これを編集したひばり学園の先輩が、のちの聾学校高等部の先輩でもあり電車通学も時々一緒だった。聴覚障害者の世界は、あまりにも狭かった。

なんとなくこれだけでは心もとなくて、幼児期のアルバムをひっくり返してみた。焼けて色あせたアルバムをぴらりぴらりとめくっても、自分が映っている写真を見ているはずなのに、まるで他所の子どもを見ているようだった。

記憶を呼び覚ますフックがないかと写真に目を凝らすも、しまいには力なくアルバムを閉じる有様だった。当時の記憶は、面白いほどに抜け落ちていた。

さらに意外だったのは、基本的にどの写真も笑っていたことだ。もっと悲壮感が出ていたり、暗い顔をしているのではと思っていたのだけれど、太陽の眩しさに弱くしかめっ面をしている以外は、基本的に屈託なく笑っていた。

しかし、そのアルバムには、父親が写っているものがなかった。

私には、父親の記憶はもう無い。5歳の頃に多額の借金を残して蒸発してしまった。

祖父母の家で「おとうさぁーん!」と泣き喚いたという話は聞いたことがある。5歳にはもう「おとうさん」と発話できていたのだな、なんてことを考えながら、でも、もう今ではあまりに月日が経ちすぎて、ことさらに何かを思うこともない。母には顔が父親似だと言われたが、顔も覚えていなければ比べようもなかった。

私の中でちゃんとした記憶があるなと思うのは、小学校1年の入学式翌日のことだったか。座席は教室の窓際後方だったように思う。ピカピカのランドセル、新しいえんぴつ、新しい紙のにおい。教室を埋め尽くすたくさんの同級生。そこにちょうど朝日が窓から差し込み、新しいことが始まる高揚感がキラキラと溢れていた。突然、教室の全員が手を挙げた。

(あっ、出遅れちゃった…。)

小学1年生にとって、手を挙げるということはとっても特別なことで、誇らしいことだった。だから、最初の手を挙げる機会を逃したことは、本当に悔しいことだった。次は絶対、手を挙げなくっちゃ。

教室の後方から、先生の口元や雰囲気に目を凝らす。その機会は間髪を空けずに来た。

「じゃあ、#$@%ひと~?(笑)」

先生の口元をまともに読み取れたのは最後だけ。しかも、なぜだか分からないけれど笑いながら面白おかしく言っている。ええい、分からないけど手を挙げちゃえ!

「はい、はーい!」

教室中の視線が私に集まった。同級生のみんなは戸惑ったような顔をしている。教室の誰一人、手を挙げていなかった。そして、先生は苦虫をかみつぶしたような顔をして近くの女の子に何かを言っていた。その女の子が小走りに私のところにやってきて、私の手をつかむと、なぜか教室から連れ出された。

(どこに行くんだろう。)

まだ入学式を終えたばかりで、校門から自分の教室までのルートしか覚えていない私にとって、どこに連れていかれるのかは全く想像がつかなかった。女の子に手を引かれるまま、渡り廊下を小走りに付いていった。部屋の前に着き、女の子がガラガラッと引き戸を開けたそこには、病院と似た光景が広がっていた。保健室だった。

女の子は白衣のおばあちゃん先生に何かを話してから、廊下で待っていた。

(なぜ保健室に連れてこられたんだろう?)

白衣のおばあちゃん先生は、私を椅子に座らせ、服のえりを強引に引っ張るやないや、水銀の体温計を強引にねじ込んだあと、むんっと腕を組んで私を見おろしていた。

(なぜ体温を測られているんだろう?熱なんか、ないのに。)

おばあちゃん先生が私に何かを言ったけど、分からなくてきょとんとしていたら、また服のえりを強引に引っ張って体温計を乱暴に引っこ抜いた。皮膚が引っ張られて痛いじゃないかと思っていたら

「ねつは ない。 せんせい に いう のよ!」

とても大きな声で、目をひんむいて口を大きくあけながら、おばあちゃん先生は言った。そして、廊下にいた女の子に何かを告げてから、私は保健室から追い出された。

背後で木の扉がガラガラガラピシャッ!という大きな音を立てて閉まった。その音は補聴器を通して、皮肉にもとてもよく聞こえた。

保健室、校長室、職員室と続く薄暗がりの廊下を、女の子にまた引っ張られてさらに渡り廊下を抜けて教室に戻った。

女の子は先生に何かを話してから、自分の席に座った。先生は巨体を揺らしながら私に向かい、眼鏡の奥のいじわるそうな目に怒りをたたえ、口をへの字にしながら言った。

「せんせいは ねつが あるひと? ってきいたのよ! ないのに てを あげるんじゃありません!」

先生にとっては、みんな熱なんかないわよね(笑)というオチを付けたかったのだろう。私が手をあげてしまったばっかりに調子が狂ったうえ、実際には熱は無かったということで、先生にとってはただただ忌々しかったようだ。

その翌日から、私は先生からいやがらせを受けるようになった。

著者:那須 かおり

産業カウンセラー。一般企業勤務を経て、2020年5月一般社団法人4Heartsを設立。

生まれつき重度聴覚障害。2019年、左耳に人工内耳手術実施。

※プロフィールの無断使用を禁じます

沈黙の音の中で、私はサイボーグになろうと思った。#1↗

沈黙の音の中で、私はサイボーグになろうと思った。#2↗

沈黙の音の中で、私はサイボーグになろうと思った。#3↗