4Hearts WEBサイトの歩みとこれから

はじまり — ロールモデルを届けるために

2020年5月に4Heartsは法人化。

2020年9月、4Heartsは「みみとこころのポータルサイト」(https://4hearts.net/)を公開しました。

背景には、聴覚障害者のロールモデルがあまりにも少ないという課題があります。特に、メディアで活躍する著名な聴覚障害者の活躍ではなく、地域社会で日々生活しながら、どのように考え、行動しているのかを知る機会がほとんどありませんでした。そこで、もっと身近で、等身大の姿を伝えるサイトをつくろうと運営を始めました。

新型コロナウイルス感染症の真っ只中、活動が制限されていた時期でした。

公開当初は、医療現場での情報保障、音楽教師の寄稿、あるバンドマンが中途失聴になったエピソード、湘南の海でSUPと出会い全国のろう者に広めた人の話など、さまざまな読み応えのある記事を掲載していきました。

対話から見えた社会課題

地域とのつながりを少しずつ広げる中で、コワーキングスペース「チガラボ」での出会いをきっかけに、哲学対話イベント『みみここカフェ』を開催しました。4Heartsの活動が『対話』から始まったことは、聴覚障害者の心理課題、就労課題を考えていた代表の那須にとっても、自然なことでした。

不思議なことに、本来対象として想定していた人たちよりも、多様な人々が自分の経験や価値観を共有してくれ、互いの生き様を垣間見ることができました。

第2回では視覚障害者との出会いがあり、そこで「障害の種類に関わらず、多くの人が社会に負い目を感じ、生きづらさを抱えている」という事実に直面。この気づきから、4Heartsの活動方針は【聴覚障害者支援から、社会と当事者の双方の意識を変える活動へ】と転換しました。

特に印象的だったのは、音声認識アプリの存在です。

2020年はコロナ禍の真っ只中で、2回までは対面開催でしたが、3回目以降はオンライン開催に移行しました。初回から手話通訳と音声認識アプリを必ず用意しています。

1回目の時、中途失聴の方に音声認識を表示するタブレットを見せたところ、「10年ぶりにみんなの意見が分かった上で、自分の意見が言えた」と喜んでくれました。その方は家族にも聞こえにくいことを伝えられず、団欒の場を台所から一人見ていたそうです。以降2年間、みみここカフェに参加しながら自らの生き方を見つめ直し、障害者手帳を取得し、セルフアドボカシーを育て、最終的には4Heartsのワークショップ講師にもなりました。

オンライン開催時も、手話通訳と音声認識アプリの情報保障を常に整えたことで、安心して深い対話ができる環境が整い、参加者同士のつながりも強まりました。

研究と地域連携の深化

方針転換後は、地域のNPOとの協働や、神奈川大学工学部経営工学科人間工学研究室との2年間(2021年〜2022年度)にわたる共同研究を実施しました。

さらに、代表の那須が青年会議所に所属したり、地域の飲食店を一時期だけ借りてのチャレンジキッチンを行うなど、地域での試行錯誤を重ねました。

こうした活動の中で、「心理的にも物理的にもバリアフリーなコミュニケーション」の実現には、制度整備だけでなく文化醸成が不可欠であるとの確信に至りました。

スローコミュニケーションプロジェクトの立ち上げ

2023年9月、4Heartsは新たなWEBサイト「スローコミュニケーションプロジェクト」(https://slowcommunication.jp/)を公開しました。

スローライフ、スローフードに続く第三の“スロー”として、「ゆっくり」という意味ではなく、相手を慮るコミュニケーションを提唱。これは聴覚障害の有無を問わず、誰にとっても必要な文化です。

このプロジェクトのもとで実施した取り組みは以下の通りです。

- 指差しメニューの開発

- 選挙受付におけるコミュニケーションボードの行政への提案・導入

- 茅ヶ崎市共催による、茅ヶ崎市立図書館での「こころで聴く図書館」シリーズ

「こころで聴く図書館」は、見えない・聞こえない・話せない状況を、アイマスク・ヘッドホン・バツマスクで体験しながら、図書館内で指定の本を協力して探すワークショップです。

第一回は2022年9月開催の「失われた魔法書を探せ!」、第二回は「囚われの勇者とガラスの迷宮」を2024年2月に開催。(いずれも茅ヶ崎市共催)

特に2回目は、ブラインドサッカー スフィーダ世田谷BFCの選手やスタッフ、茅ヶ崎市聴覚障害者協会、社会人プロボノの協力もあり、視覚障害者・聴覚障害者・一般参加者が一緒に協力するイベントになりました。

小学生対象でしたが、低学年の子でも自分がされて嬉しかったことを役割交代後に別の子にしてあげるなど、子どもたちの適応力には目を見張りました。後日、保護者から「うちの子が変わった。率先して人を助けるようになった」と感謝の声も寄せられました。

プロジェクトの発展と実証

「こころで聴く図書館」は学校授業や企業研修『インクルーシブコミュニケーション研修』に発展していきました。

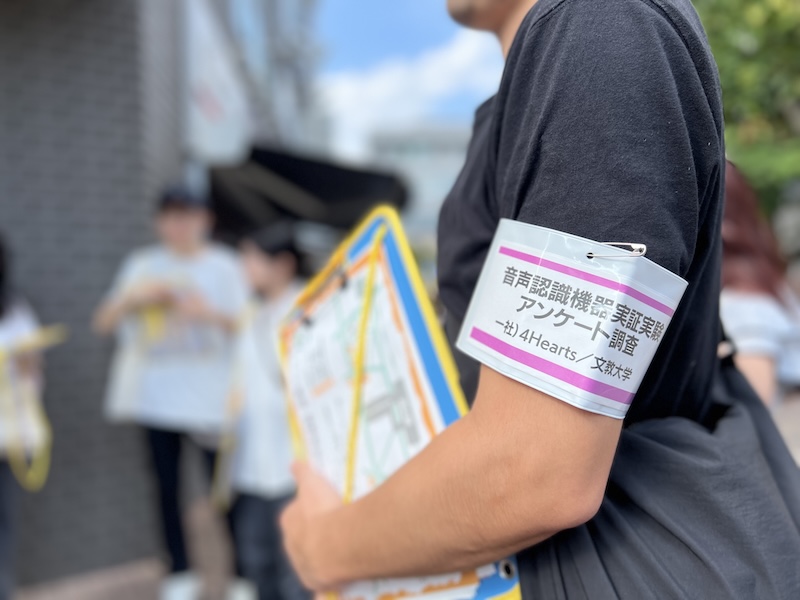

さらに神奈川県との協働事業として、行政・企業・大学と連携し、商店街に音声認識機器を設置する実証実験を実施。このプロジェクトでは、サービス提供者と当事者の意識・行動変容をトランスセオレティカルモデルに基づき分析しました。

学生たちにはアンケート調査に同行してもらう前に、ヘッドホンでの聞こえにくい体験を必ず全員受けてもらっていました。肌感覚での理解に勝るものはありません。

サービス提供者と、当事者の双方が接点を得て成功体験を1つでも積むことで、意識や行動が変わるということが明らかになっています。どのタイミングで適切な働きかけをすれば良いのか、現場に寄り添った社会実装を進めていくために必要なことを定性・定量で検証しました。

次のフェーズへ

特に2023年から2024年の2年間の活動を経て、4Heartsは「社会と当事者の双方の意識を変える活動」からさらに発展して「人々の意識変革と行動変容を通して社会構造を変える」というビジョンをより明確に言語化していきました。

さらに、地域や企業、行政などこれまで関わってきたパートナーと、聴覚障害や制度の狭間層を含む多様なコミュニケーションバリアを抱える当事者との接点を持ち、その関係性やエコシステムをつくること自体が就労心理支援になると考えています。企業との共創を通じて、当事者がエンパワーメントされていく社会を描きながら、活動を続けていきます。

現時点ではWEBサイトのリニューアル予算がないため、当面は

- https://4hearts.net/

- https://slowcommunication.jp/

の2サイトを並行して更新します。

将来的には両サイトを統合し、情報発信の基盤を強化する予定です。

他に、noteも更新中です。

https://note.com/nasukaori